History 60年の歩み

CSR 社会貢献

01

緑の伝言プロジェクト

爆心地からおおむね2km以内で被爆し、その後ふたたび芽吹いた約160本の「被爆樹木」。それらの木々の保存活動の支援と周知を目的としたプロジェクトです。「かけがえのない生命」に関わる医療機器メーカーとして、平和を発信する広島市の企業市民として、このプロジェクトに参加しています。

02

献血・赤十字サポーター

広島本社や各工場で定期的な献血を実施し、日本赤十字社の血液事業に協力しています。また、社内に寄付金付き自動販売機を設置するなど、日本赤十字社広島支部の「赤十字サポーター」として継続的な支援を続けています。

03

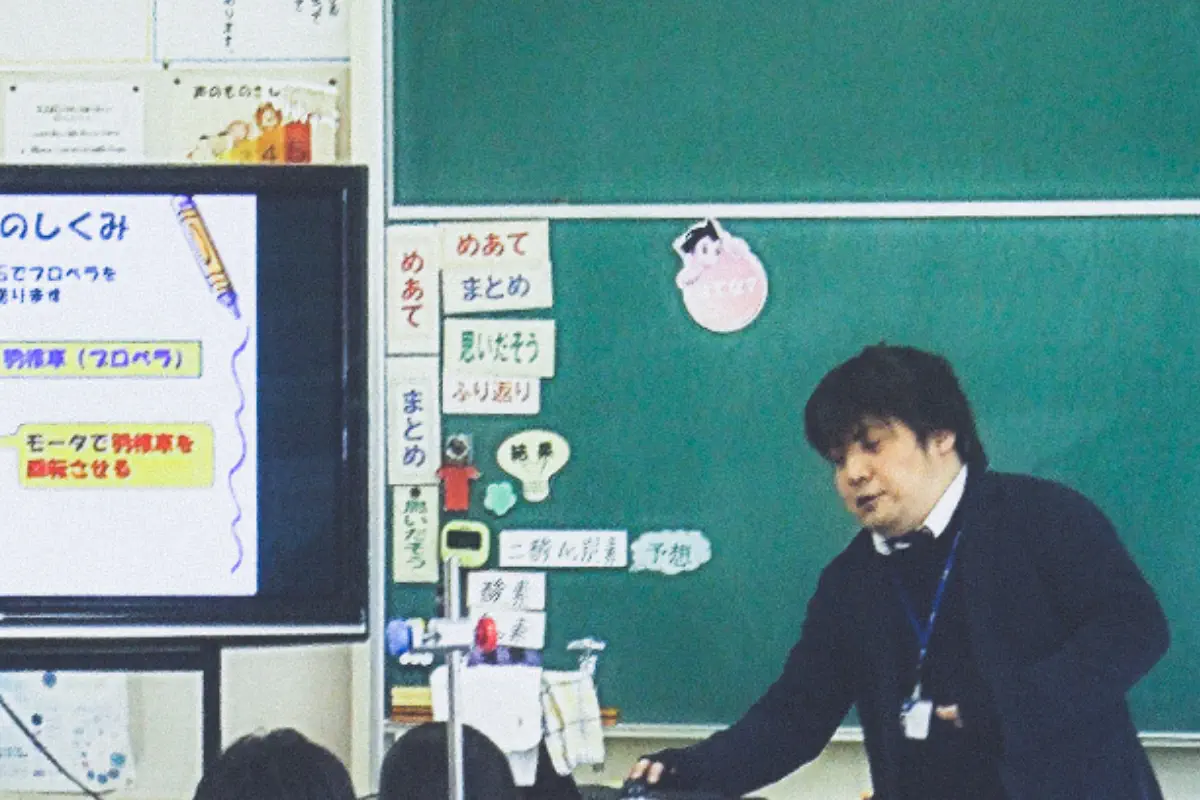

理科出張授業

社員が特別講師となって地域の小学校など教育機関で理科出張授業を実施しています。JMSが生産する実際の医療機器を使ってヒトの体のはたらきを分かりやすく紹介するなど、医療や健康に対する子どもたちの興味・関心が高まるよう努めています。

04

災害への支援

平成26年8月に広島を襲った集中豪雨をはじめ、全国各地で発生する大規模自然災害に対し、義援金の寄付や、医療用マスクや手袋などの衛生用品を提供しています。被災地の復旧・復興、そして被災された方々への支援を行っています。

05

美化・清掃活動

広島本社周辺の定期的な清掃のほか、広島市などが主催する「平和記念公園一斉清掃」に継続して参加しています。また、広島市のプランター設置事業への協賛など、地域の皆さまにうるおいを与え、広島を訪れる方々をおもてなしする、魅力ある街づくりに協力しています。

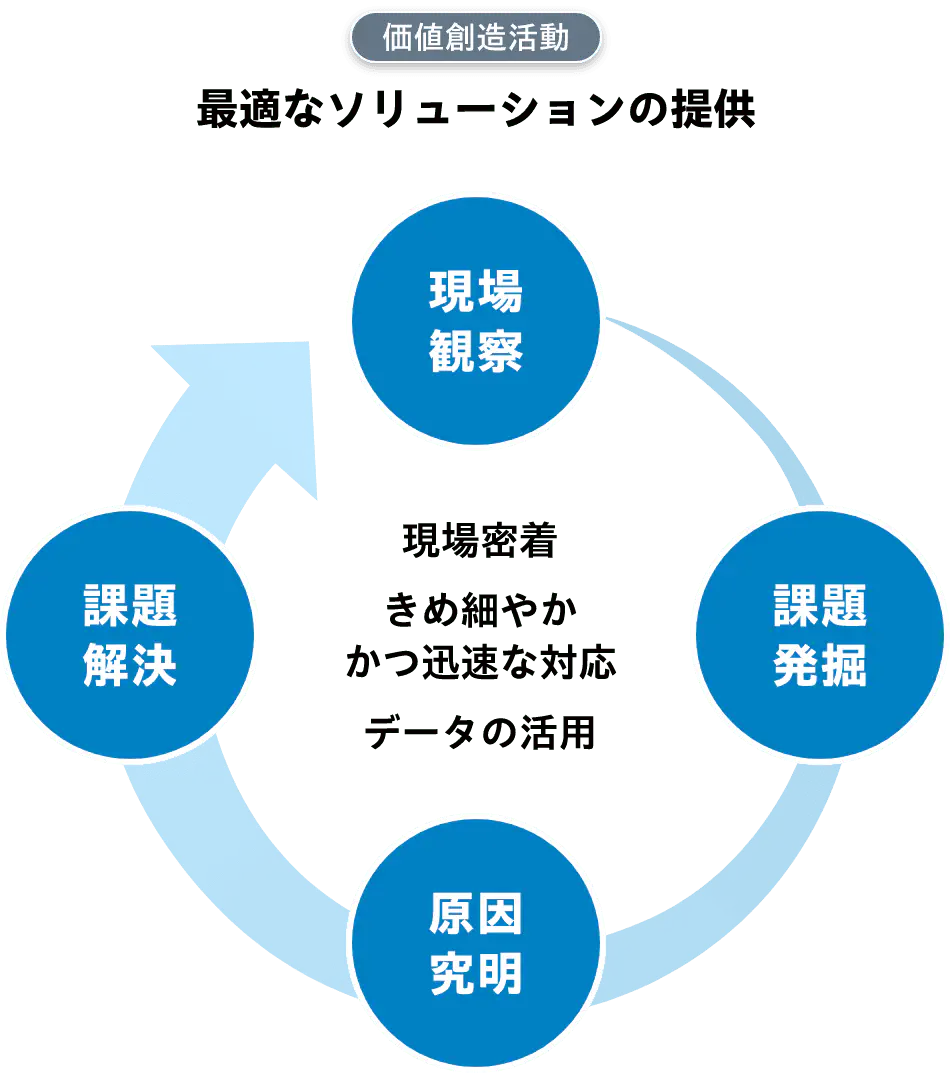

Challenge 未来への挑戦

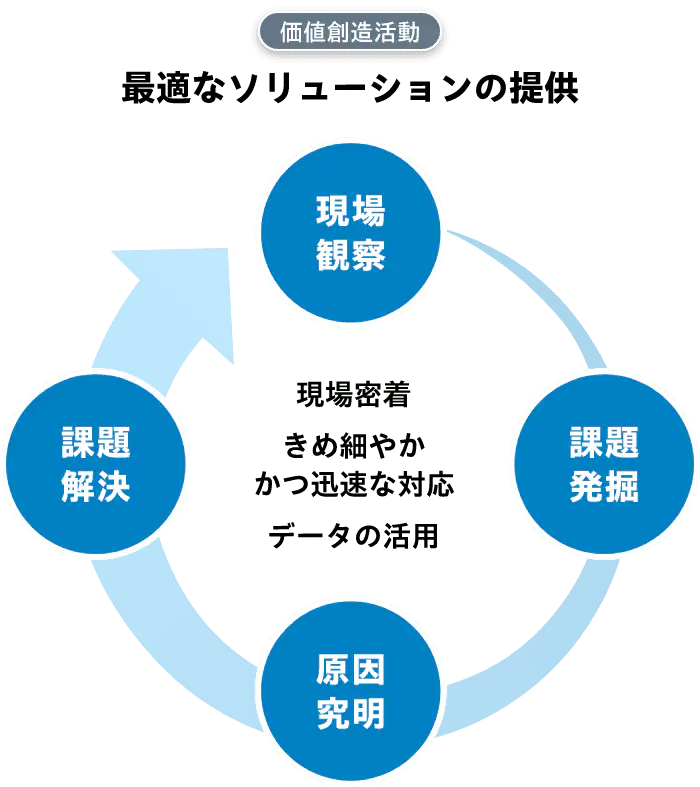

JMSのモノづくりの根底には、創業以来 変わらず受け継がれてきた「価値創造活動」があります。

現場観察を起点に、課題を発掘し、その原因を究明して解決策を見出す一連のプロセスを指します。このアプローチが私たちの強みであり、患者さんや医療従事者、すべてのステークホルダーからの信頼を築いてきた礎です。

しかし、医療の発展に伴い、現場の課題はますます高度化・専門化しています。未来の医療に向けて、これまで以上に新たな価値の創造が求められています。

JMSは、これまで培ってきた強みを活かしつつ、デジタル技術や外部資本との連携を掛け合わせることで、価値創造の「加速」と「深化」を図ります。これにより、現場のニーズを的確に捉え、独創的なアイデアと技術力で応えることにより、新たな競争優位性を生み出します。

そして、私たちはこの挑戦を通じて、患者さんや医療現場が必要とする「これからの医療」を具現化し、更なる医療の発展に貢献していきます。

JMSがこれまで培ってきた

技術×新たな要素

JMSの挑戦の一部をご覧ください。

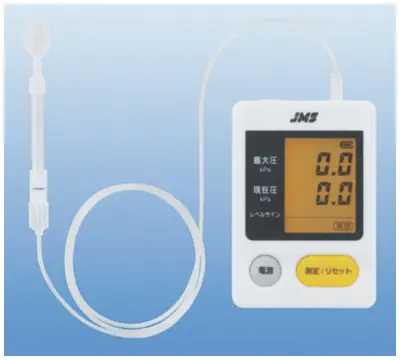

腹膜透析×多職種連携システム=安心して選べる在宅医療

Interview

患者さんが主体となる医療へ

JMS 帝人ホームメディカルケア株式会社

副社長

舌圧×介護予防教室=口腔機能の向上で健康寿命を延ばす

Interview

「いつまでもおいしく楽しく安全な

食生活を送るために」の実現へ

栄養開発 担当者

閉鎖機構×宇宙=医療の枠を超えた、新たな可能性

Interview

JMSの閉鎖機構が切り拓く未来

輸液開発 担当者

JMSの技術×海外ネットワーク=世界の人々の健康でより豊かな生活に貢献

Interview

JMSブランドを届け、世界の人々を健康に

ジェイ・エム・エス・ヘルスケア・

タイランドCO.,LTD. 社長

生産活動×省エネ・リサイクル=循環型社会の実現

Interview

現場の取り組みを、

未来へつなぐ

三次工場 担当者

Interview 社員インタビュー

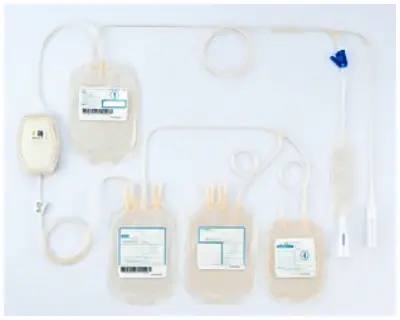

腹膜透析×多職種連携システム=安心して選べる在宅医療

患者さんが主体となる医療へ

JMS 帝人ホームメディカルケア株式会社

副社長

患者さんが主体となる医療へ

これからは患者さんがより自分に合った治療を選択する時代です。在宅医療の普及は、患者さんにとって大きな選択肢になります。

慢性腎臓病が進行した患者さんは、腎代替療法として血液透析や腹膜透析を行います。血液透析は、週3回・1回4~5時間の通院が必要である一方、腹膜透析は自宅で実施できるので、患者さんの生活スタイルに合わせた治療が可能です。

しかし、日本では在宅医療・腹膜透析の普及が進んでいません。私たちはその要因のひとつが患者さんや医療従事者が抱える「不安」にあると感じています。JMS帝人ホームメディカルケア(株)は、帝人ファーマ(株)の多職種連携システム「バイタルリンク※」とJMSの腹膜透析を組み合わせることで、この不安を「安心」に変える取り組みを進めています。この在宅医療を連携させる仕組みを活用することで、医師・看護師・薬剤師・介護従事者がリアルタイムで患者さんの状態を共有し、適切な対応を取ることが可能になります。これにより、患者さんがより安心して腹膜透析を選択できる社会の実現を目指しています。

「モノ売り」から「コト売り」へ

腹膜透析の普及は、医薬品や医療機器をたくさん売ることが目的ではありません。「なぜ必要なのか」「どのような課題があるのか」を見極め、患者さんや医療従事者にどのような価値を提供できるのかを伝えていくことが重要と考えています。“在宅医療”と“腹膜透析”の価値を深く理解し、医療従事者と共に歩み、成功体験を積み重ねることで、「安心」を確かなものにしていきます。

新たな挑戦

このプロジェクトを通じて、私自身も新しい挑戦に向かっています。JMS帝人ホームメディカルケア(株)では、経営者として組織の運営に関わります。JMSの目指す未来は、医療現場でますます求められる企業となり、社員が誇りを持てる会社であることです。その実現に向け、挑戦を続けていきます。

医療の未来を切り拓くために

「腹膜透析×多職種連携システム」は、単なる技術の融合ではなく、在宅医療の未来を形にするための第一歩です。患者さんが安心して在宅医療を選択できる社会の実現を目指し、JMSはこれからも挑戦を続けます。

※バイタルリンクは、帝人株式会社の登録商標です。

Interview 社員インタビュー

舌圧×介護予防教室=口腔機能の向上で健康寿命を延ばす

「いつまでもおいしく楽しく

安全な食生活を送るために」

の実現へ

栄養開発 担当者

加齢とともに衰える「食べる力」

私たちは毎日、当たり前のように「食べる」ことを行っていますが、年齢を重ねると、噛む力や飲み込む力が少しずつ弱くなっていきます。中でも舌の力=舌圧(ぜつあつ)が低下すると、食べ物がのどに引っかかったり、むせやすくなったりします。

JMSは「いつまでもおいしく楽しく安全な食生活を送るために」を事業コンセプトに、摂食嚥下(食べる・飲み込む動作)に関する製品開発に取り組んでいます。それを通じて生まれたのが、舌圧を楽しくトレーニングできる『ペコじーな』や『ペコぱんだ』です。

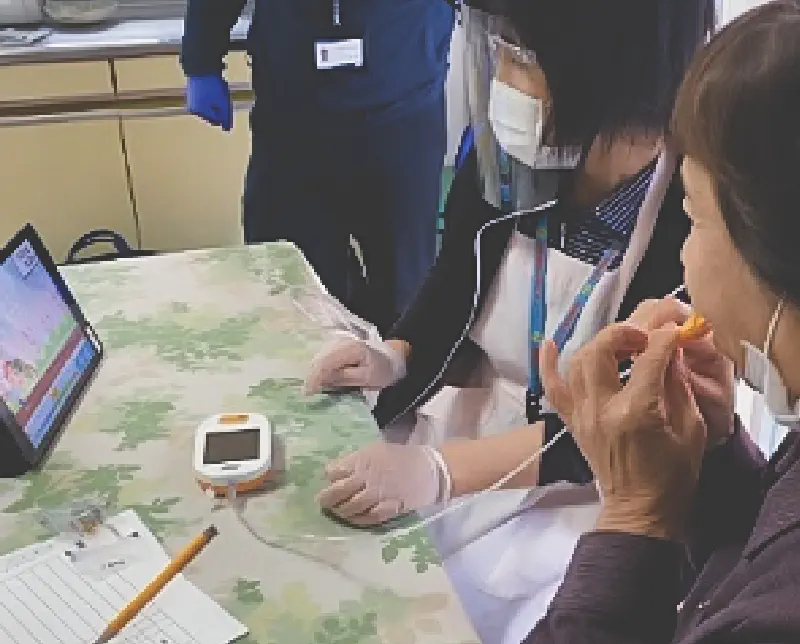

ゲーム感覚で楽しく舌圧トレーニング

『ペコじーな』は、舌で風船をつぶすと下駄が飛んでいくアプリゲームを通して、舌圧のトレーニングができる機器です。

私はこの『ペコじーな』の風船部分の部品(プローブ)の開発に携わりました。形状や安全性の検討はもちろん、多くの方に使っていただけるようコストも意識して取り組みました。

現場に求められるものを形に

各市町村で実施されている介護予防教室では、口腔機能向上を目的とした取り組みも行われており、『ペコじーな』や『ペコぱんだ』を利用していただいている自治体もあります。

先日、実際に介護予防教室のご担当者にお会いして、開発した『ペコじーな』のプローブをお届けする機会がありました。「使いやすそう!早速、次回の教室で使います!」とお言葉をいただき、開発に関わってきた者としてとても励みになりました。

「医療や介護の現場で本当に役立つものを届けることが、JMSの価値にもつながる」ということの大切さを感じ、製品開発に取り組んでいます。今後は、機会があれば、実際の介護予防教室にも参加し、使ってくださる方々の生の声をもっと聞いてみたいと思っています。

「口腔機能といえばJMS!」を

目指して

口腔機能の維持・向上の重要性は、歯科分野では広まりつつありますが、一般にはまだ十分に知られていないのが現状です。JMSとしても、医療機器の開発を通じて、もっと多くの方にその大切さを伝えていけたらと考えています。

「口腔機能といえばJMS!」と自然に思い浮かべていただけるよう、これからも挑戦を続けていきます。

Interview 社員インタビュー

閉鎖機構×宇宙=医療の枠を超えた、新たな可能性

JMSの閉鎖機構が

切り拓く未来

輸液開発 担当者

JMSの閉鎖機構が、

宇宙研究の最前線へ――。

わたしたちは、医療従事者の方々が抗がん薬をより安全かつ簡単に取り扱えるようサポートする薬剤調製・投与クローズドシステム(以下クローズドシステム)を開発しました。抗がん薬はがん治療において重要な役割を果たしますが、健康な人にとっては有害です。薬剤の接続部に閉鎖式接続コネクタを採用したクローズドシステムは、接続・切り離し時にも薬剤が漏れないことが評価され、多くの医療機関で採用されています。

この閉鎖機構が宇宙空間での細胞培養に活用されることになりました。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の競争入札において、「定型化細胞培養装置クイックコネクトディスコネクト(QCD)」の開発をJMSが受託することとなったのです。

新たな領域での挑戦――

求められた小型化と軽量化

宇宙に持っていく為、このプロジェクトでは、小型化と軽量化が必須でした。それに伴いクローズドシステムの開発で行っていた評価手順や製造移管後の管理体制等、要件の確定・開発・評価・製造への移管のすべての工程で変更が求められました。これらに対応するため、社内での合意形成は重要なプロセスでした。JMSの技術を宇宙分野に展開するという前例のない取り組みに、関係者と何度も打ち合わせ・報告を重ね、少しずつ道筋をつけていきました。結果として、社内の各部門の協力を得ながら、求められる仕様に適合した製品の開発に成功しました。

プロジェクトを通じて得たもの――

視野の拡大と成長

私自身、要件定義から製造移管まで、すべての工程に関わったのは初めての経験でした。その過程で、社内の多くの部署と連携する必要がありました。最初はやり取りに緊張しましたが、次第に慣れ、部署ごとに異なる視点や優先事項を理解しながら仕事を進める大切さを学びました。何を説明するべきか、どこから説明するべきか等、考えながら説明資料を工夫するようになりました。こうした経験を通じて、開発業務だけでなく、JMSの組織全体がどのように連携し、ものづくりが進められているのかを深く理解できたと感じています。

JMSの未来――

閉鎖機構のさらなる可能性

今回の経験を通じ、「この閉鎖機構を、治療以外の分野にも活用できるのでは?」という新たな視点が生まれました。宇宙分野への応用を機に、JMSの技術で新たな可能性を切り拓きたいです。

私が思い描く会社の未来は、閉鎖機構を進化させ、より安全で革新的な医療環境の実現に貢献している――。そして、その考え方が社内全体に広がり、新たな挑戦へとつながっている――。そんな躍動感のある会社です!

Interview 社員インタビュー

JMSの技術×海外ネットワーク=世界の人々の健康でより豊かな生活に貢献

JMSブランドを届け、

世界の人々を健康に

ジェイ・エム・エス・ヘルスケア・

タイランドCO.,LTD. 社長

JMSブランドを世界へ

JMSはこれまでの海外展開を通じて、JMSグループだけでなく現地代理店とのグローバルネットワークを築いてきました。このネットワークを広げ、密に連携をとることで、より多くの患者さんがより安全で品質の高い医療を受けられる環境づくりに貢献しています。

JMSネットワークを生かして

医療水準を高める

私は2015年から広島本社の海外営業の部門で、2021年からシンガポール、そして2024年からタイのグループ会社で海外市場への営業活動に従事してきました。初めての海外出張で現地の医療機関を見学した際、日本との医療水準の差を実際に目の当たりにした驚きは今でも鮮明に記憶に残っています。

経済発展の差によって、医療に十分な資金を投じることが難しい国は少なくありません。しかし、情報の流通が進み、現地の代理店や医療機関が最新の知識を積極的に取り入れる動きが強まっています。限られた資金の中で医療水準を高めていくためにどのように提案すべきか。国によってアプローチ方法が異なる難題ですが、同じ未来を目指す関係者と協力し、何十年にもわたって先輩方が築いてきたネットワークと自分が開拓したネットワークを生かしながら、課題解決に向けて奮闘する日々です。

仕事もプライベートも毎日を楽しむ

文化や慣習の違う国で苦労することもありますが、私は現地での生活を楽しむことが大切だと思っています。現在はタイに住んでおり、ムエタイを習う等、現地の人たちとの交流を楽しんでいます。「何事も楽しむ!」これが私の原動力です。

世界中の人々を笑顔にする

医療ソリューションパートナー

私はJMSが世界の医療従事者や患者さんにとって、単なる製品を提供するメーカーではなく、「医療課題を解決するソリューションパートナー」として認められる存在となることを目指しています。そのために、その国で当たり前となっている認識を見直しながら、専門機関や学会と連携し、積極的に働きかけていきたいと考えています。すぐに結果が出るものではありませんが、一歩ずつ取り組みを重ね、患者さんや医療従事者がより安心して治療に専念できる環境を整えていきたいです。

Interview 社員インタビュー

生産活動×省エネ・リサイクル=循環型社会の実現

現場の取り組みを、

未来へつなぐ

三次工場 担当者

小さな取り組みの積み重ねが、未来をつくる

私は、三次工場での省エネの取り組みを担当しており、製造工程で最も電力を消費する設備を特定し、効率よく稼働させる施策を実行しています。当社の温室効果ガス排出の99%はCO2が占めており、省エネはCO2削減につながります。

医療機器メーカーとして、安定品質を確保できる工程の構築が最優先です。しかし、それが理由で環境課題への対応を後回しにすることはできません。小さな取り組みの積み重ねが、持続可能な社会につながると考えています。

視点が広がり、連携の重要性を実感

2022年からサステナビリティ推進プロジェクトに参加し、JMSが未来に向けて取り組むべき重要課題(マテリアリティ)の特定や、課題解決するための具体的なアクションプランの策定などに関わりました。この経験を通じて、工場単位の視点から、会社全体、さらにはグローバルな視点へ意識が広がったと感じています。

掲げられたアクションプランを達成するには、部門間の連携が不可欠です。たとえば、リサイクル率を向上させるには、設計・開発・生産の各部門が協力し、開発段階からリサイクルを考慮した素材選定を進めることが求められます。

関連部門と課題を共有し解決策を共に検討するなど、コミュニケーションの強化を図り、持続可能なものづくりの実現へとつなげていきたいと考えています。

そのために私は、製造現場の声を直接聞くことを大切にしています。実際に働く方々の声を聞くことで、課題が明確になり、改善の方向性が見えてきます。また、現場で話すことで、サステナビリティ活動は「誰かがやるもの」ではなく、「自分たちが主体となるもの」だと実感しました。

グローバルな取り組みへと展開

こうした考えを、国内だけでなくグローバルな活動にも広げていきたいと考えています。これまでは三次工場をはじめ国内の事業所が活動の中心でしたが、今後は海外グループ会社とも連携し、環境負荷低減に取り組んでいきます。

例えば、フィリピンの工場とはインフラ設備導入支援を進めていますが、環境面でも協力の可能性があります。現場を訪れ、課題を直接知ることで、JMSグループ全体でのサステナビリティ活動を強化していきたいと考えています。

自発的な行動が、

持続可能な未来をつくる

サステナビリティ活動を従業員一人ひとりに浸透させ、自発的な行動が生まれる環境をつくることが、持続可能な未来につながると考えています。

工場の活動だけでは限界があります。だからこそ、部門を越えた連携が必要です。部門を超えて連携し、視野を広げ、持続可能な社会の実現に向けて挑戦を続けていきます。

周年企画紹介

周年企画紹介

リーフレット

本サイトの内容を抜粋し、わかりやすくまとめました。

バス広告

コーポレートムービー

コーポレートムービー

コーポレートムービーを公開しました。